패시브하우스의 보급과 확산이란 주제로 얘기를 나누기에 앞서 개념부터 정의했으면 한다. 독일패시브하우스연구소(www.passivhaustagung.de) 자료를 보면"패시브하우스란 공기의 재순환 없이 실내의 공기 질을 쾌적하게 유지하고자 외부로부터 공급받는 일정량의 신선한 공기만 데우거나 차게 하여 냉난방을 해결하고 열적 쾌적성을 이루는 건축물이다(A Passive House isa building, for which thermal comfort(ISO 7730) can be achieved solely by postheating or post cooling of the fresh air mass, which is required to full fill sufficientindoor air quality conditions(DIN 1946) - without a need for recirculatedair)"라고 말한다. 이 개념 정의가 뜻하는 바는 무엇인지.

조민구 사무국장 | 독일에서 얘기하는 패시브하우는 거주자의 쾌적성·위생·건강을 해치지 않고 오히려 그것을 증진하되, 기존 냉난방 설비 없이 환기 장치를 통해 공급하는 공기량만으로 실내를 쾌적하게 유지하는 집이다. 인간이 건강하고 행복하게 살 수 있는 집의 공급이 우선이며 에너지 절감은 부차적이다. 독일이 패시브하우스를 보급하는 목적이다. 그러나 우리나라엔 패시브하우스가 전 세계적인CO2 배출 저감 열풍을 따라 들어왔다. 우선순위가 뒤바뀐 채 에너지 절감량만 갖고 경제성만 따지다 보니 패시브하우스 보급률이 매우 낮다. 다음으로 살펴볼 게 전열 교환 환기 장치다. 패시브하우스는 에너지 절감 방안을 물리적으로 찾는 과정에서 단열과 기밀에 대해 많이 고민했고, 기밀성을 높이다 보니 공기의 질이 나빠져 그걸 보완하고자 환기 장치를 설치했으며, 그 환기구로 열이 빠져나가니까 전열교환 환기 장치를 만들어 단 것이다. 더 나아가 바닥 난방, 라디에이터 같은 복사난방 설비 없이도 열교환기로 최소한의 공기량을 데어 실내를 따듯하게 유지하는 에너지 균형까지 고려했다. 그러다 보니독일은 공기 난방 방식이 기본이다.

정부는'그린 홈 장기 로드맵'에서 건축물의 에너지 소비를 줄이고자 2017년까지 패시브하우스(60% 감축)로, 2025년까지 제로 에너지 하우스(10% 감축)로 건설하겠다고 밝혔다. 이와 관련해 우리나라와 독일은 주거 문화와 기후 조건이 다른데 독일의 패시브하우스란 명칭과 그 기준을 적용하는 것이 바람직한지.

조민구 사무국장 | 우리 협회가 ㈔한국패시브건축협회인데 내부적으로 독일에서 얘기하는 패시브하우스란 명칭을 그대로 쓰는 게 옳은지 고민 중이다. 일단 우리나라는 바닥 난방 위주의 좌식 생활을 하기에 독일과 주거 문화가 다르며, 공기를 데어 난방한다는 패시브하우스 조건에도 약간 어긋난다. 패시브하우스의 단위 면적당 연간 난방 에너지 요구량인 15㎾h/㎡a(1.5ℓ) 이하는 공기로 난방하기에 가능한것이다. 우리나라에서 바닥 난방을 포기하지 않은 상태에서 1.5ℓ는 무의미할 수 있다. 왜냐하면, 패시브하우스는 거주자의 쾌적성·위생·건강에 초점을 맞추고, 그것을 물리적으로 풀어냈다. 그러나 한국인은 바닥 난방이라야 쾌적감을 느끼는데, 바닥 난방 상태에서 공기까지 데우면 오버 히팅에 이르러 오히려 불쾌감을 줄 수 있다. 현재 어느 수준, 어떤 시스템의 주택이어야 한국인이 쾌적감을 느끼고 건강하게 지낼 수 있는지 모른다. 이와 관련한 연구 자료나 우리나라 기후에 맞는 패시브하우스 데이터가 전무하기 때문이다. 협회는 이 데이터를 찾고자 회원사에서 시공한 패시브하우스에 계측 장치를 달아 거주자가 어느 정도 쾌적감을 느끼며 생활하는지 피드백을 할 계획이다. 그러한 노력으로 한국형 패시브하우스가 나오리라고 생각한다.

이성진 소장 | 협회 차원에서 적절한 고민이다. 우리나라에서 패시브하우스란 용어 자체는 현재 그린홈의 범주에 속한다. 조사해 보니 친환경 주택, 탄소 제로 주택, 에너지 제로 주택 등 명칭만 40여 가지다. 이러한 상황에서 독일의 패시브하우스, 미국의 리드LEED, 영국의 브리엄BREEAM 등 어떤 기준이 우리 실정에 맞는지 모호하다. 일례로 리드는 쾌적성과 에너지 절감 외에도 생활 편의성, 교통 접근성 등 여러 가지 요소를 종합해 합리적으로 평가한다. 현재로선 우리나라에 적합한 명칭과 기준을 정하는 것이 중요하다. 이 문제를 풀려면 가이드, 제도 기준 등을 제시해 줄 전문가가 필요한데, 패시브하우스라고 가칭할 때 이 분야 전문가가 과연 몇이나 될까. 극소수다 보니 관련 학회나 포럼, 제도를 운용하는 국책 기관에서 만나는 사람 모두 비슷하다. 한편, 인증 제도도 유럽의 선진 기준을 차용해 시작하는 단계로, 인증 논란 소지를 없애려면 공인기관도 필요하다. 물론 권위 있는 민간단체인 독일 패시브하우스협회처럼 꼭 정부 산하 기관일 필요는 없다. 중소업체를 중심으로 한두채씩 샘플 하우스를 짓는 현 도입 단계에선 명칭, 인증기관, 인증 기준 및 절차 등 모든 걸 충족할 순없다. 그러나 동호인 테마 주택, 40∼50세대 타운하우스 등 보급 확산 단계로 접어들면 얘기는 달라진다.

건축 소비자로선 패시브하우스 건축비에 대한 저항이 심하다. 보급이 안 되는 이유인데, 비용을포함해 자재, 설계, 시공 측면에서 어떻게 보는지.

조민구 사무국장 | 먼저, 재생에너지 중심의 정책을 짚어야 한다. 일반 주택은 에너지 다소비 구조임에도 제로 에너지 하우스부터 얘기한다. 주택에서 소비하는 에너지를 재생에너지로 충당하자는 말인데,그러려면 재생에너지 설비가 엄청나게 들어가고 건축 단가도 만만찮다. 패시브하우스가 중요한 이유로, 건자재 성능을 조금 높임으로써 주택 에너지 소비를 최소한으로 줄일 수 있기 때문이다. 그 후 재생에너지를 제한적으로 투입하면 아주 싼 가격으로 제로 에너지 하우스를 만들 수 있다. 이러한 개념으로 접근해야 함에도 우리는 재생에너지부터 도입해 보급하다 보니 설치 효과도 미미할뿐더러 유지보수, 기술력, 단가 등의 측면에서 여러 가지 문제를 일으키고 있다.

임용철 대표 | 아직은 재생에너지보다 패시브하우스에 투자하는 쪽이 경제적이다. 물론 화석연료는지구 온난화 방지, 유한한 자원이란 점에서 재생에너지 사용은 필수적이다. 문제는 재생에너지와 패시브하우스를 병행하지 않은 채 재생에너지에 치중했다는 것이다. 지금은 패시브하우스 쪽으로 이행해야 하는 시기라고 본다. 무엇보다 패시브하우스 보급이 더딘 이유는 건축주가 패시브하우스로 지을 때추가 비용에 비례해 열적 쾌적성 등 그만큼 늘어나는 가치를 생각지 않기 때문이다. 값비싼 내외장재에 돈을 들이면서도 정작 내실을 기하는 패시브하우스엔 인색하다. 한편으론 추가 비용을 7년 정도면회수한다고 설득하지만, 현재 경기가 나쁘다 보니 쉽게 승낙하지 않는다. 건축 단가를 낮추는 것이 관건인데 먼저 구조별로 패시브하우스 적용 기술의 난이도가 다르기에 그에 적합한 공법 개발과 아울러 시공 숙련도도 높여야 한다. 건축비의 상당 부분을 차지하는 자재비와 노무비는 패시브하우스로 갈수록 더 늘어나기에 패널라이징 공법도 한 방법이다. 기존 수작업으로 진행하던 부분을 패널라이징으로 대체하면 노무비를 줄일 수 있다. 설계 쪽 디테일도 어려운 부분인데, 현장에선 그걸 적용했을 때 과연패시브하우스 기준을 충족할지 의문이 든다. 협회와 상담하며 일을 진행하지만, 그마저도 몇몇 회사에불과할 뿐 대부분 각자 생각대로 짓는 상황이다. 자재의 경우 몇 가지 빼고 쓸 만한 게 없을뿐더러 구하기조차 어렵다. 이전까지 독일 패시브하우스연구소로부터 인증받은 자재만 사용한 후 PHPP(Passive House Planning Package)로 계산했는데 지금은 자재비를 줄이고자 PHPP로 계산한 후 적절한 자재를 정량 투입하는 추세다.

이성진 소장 | 우리나라는 패시브하우스를 인간이 아닌 에너지만 보고 시작했다는 조 사무국장의 말에 동의한다. 에너지 절감량만으로 투자비 회수 기간을 산정하면 답이 안 나온다. 외국처럼 에너지 절감뿐만 아니라 쾌적한 환경 조성으로 인한 재실자의 만족도와 업무 능률 향상, 의료비 절감 등 모든 지표를 합리적으로 넣으면 투자비 회수 기간은 3년도 안 걸린다. 건축비 부분인데 아직 우리나라는 독일처럼 기반, 자재, 기술력 등의 수준이 독일에 못 미치기에 공사비가 많이 들 수밖에 없다.

패시브하우스 건축비를 낮추려면 자재별 국산화율을 높이는 것도 한 방법인데 그 가능성은있는지.

이성진 소장 | 사실 프로젝트에 맞춰 패시브하우스 요소 기술을 적용하기엔 대부분의 국산 자재는 부적합하다. 독일 패시브하우스연구소에서 인증한 자재를 사용하면 좋은데 가격이 4∼5배 차이가 난다. 일례로 전열 교환 환기장치는 국산 제품으론 독일 기준을 충족할 수 없다. 테스트 기준 항목이 우리나라보다 독일이 많고 까다롭기에 국산 1등급 제품을 사용하더라도 독일 기준을 적용하면 효율이 12%정도 깎인다. 그렇다고 국내 기업에서 고성능제품을 출시하기엔 기술 개발은커녕 운영조차 힘들 것이다. 연간 1, 2백 대 판매하는 국내 기업이 수만 대 판매하는 다국적 기업과 경쟁할 수 있겠는가. 대형 건설사는 대안이 없다 보니 다국적 기업과 기술 제휴했거나, 그 제품을 수입해 모디파이Modify한 국내업체와 함께 갈 수밖에 없다.

정재운 대표 | 수입품을 모디파이해 국내에서 대량 생산하기도 어려운 실정이다. 선투자를 한 다국적기업은 현재 투자비를 제품 원가에 포함해 일정 부분 회수한 상태에서 가격 경쟁을 펼치고 있다. 아울러 자유무역협(FTA)에 따른 관세 인하 요인도 무시할 수 없다. 이러한 상황에서 국내 기업이 뒤늦게 뛰어들어 제품을 국산화할 때 과연 단가 인하 요인이 있을지 의문이다.

패시브하우스에도 재생에너지처럼 정부 보조금이나 세제 혜택을 주고, 농어촌 보급 주택처럼 표준화 모델을 만들어 공급하면 건축비 인하 요인이 발생하지 않을까.

조민구 사무국장 | 패시브하우스는 기존 주택보다 건축 단가가 상승하기에 어떤 형태로든 제도적 지원이 필요하다. 정부에서 패시브하우스의 기여도를 고려해 이를 어떻게 보급해야겠다는 구상은 있지만, 규모의 경제가 안 되다 보니 적절한 지원책을 못 찾는 것으로 알고 있다. 일단 시공업계에서 단가를 낮추기 위해 치열하게 고민해야 한다. 협회도 패시브하우스 건축비가 낮아져야 건축주에게 친숙하게 다가가므로 2013년 상반기 중에 20평형대 보급형 패시브하우스 모델을 선보일 계획이다. 공업화 요소를 도입해 대량 생산하고 현장에서 공기工期를 단축하고 시공법을 단순화해 보급 확산하면 단가를 낮출 수 있을 것이다.

이성진 소장 | 현재 재생에너지 분야에선 관련 11개 분과마다 매년 심사해 쿼터와 보조금을 심사한다. 역설적으로 재생에너지는 정부 지원 없이 기간 내 투자비를 회수하지 못하기 때문이다. 독일, 일본 등 선진국도 마찬가지다. 단품 하나하나 보조금을 주는 게 과연 바람직한지 짚어 보아야 한다. 에너지 소비의 25%를 건축물이 차지하며, 우리나라 전체 건축물 680만 동 가운데 주택이 70%인 476만 동을 차지한다. 결국, 건축물 에너지 소비를 줄이려면 패시브하우스로 가야 한다. 이를 위해 재생에너지에 보조하듯이 패시브하우스에 실질적으로 보조하든지, 취·등록세를 감면하든지 제도를 도입해야 한다. 이를 통해 패시브하우스가 확산기로 접어들어 집단으로 만들면 건축 단가는 떨어진다. 패시브하우스 모델과 관련해 코오롱글로벌도 거주 인원, 평형대, 가격 저항선, 성능 수준 등을 고려해 프로토타입 Prototype을 준비 중이지만 만만찮다. 요즘은 자판기처럼 건축 구조 선택 → 입면 선택 → 평면 선택→성능선택(패시브, 3ℓ등) 순으로 버튼 누르면 공사기간, 자재비, 시공비 등'총 건축비 얼마'하는 방식을 원한다. 정책 입안자도 그걸 만들어내라고 요구한다. 말이 쉽지 그 과정마다 누가 표준이라고 인정할지, 누가 어떤 측정 지표로 어떻게 측정할지, 성능 편차는 어디까지 용납할지 어느 하나 된 게 없다. 그럼에도 자판기 수준을 요구하며, 나아가 기술력까지 향상해 가격까지 낮추라고 한다. 각 과정으로 넘어가는 데 필요한 융합 기술은 없으면서 마치 나무에 올라 물고기를 구하려는 격이다.

패시브하우스의 보급과 확산, 이 문제는 결국 건축 소비자의 가격 저항선까지 건축비를 낮추는 것이 관건이다. 이를 위해선 자재, 설계, 시공 그리고 관련 협단체 모두 목소리를 하나로 모으고 절실하게 노력해야 한다. 아울러 패시브하우스 도입기인 현 단계에서 주거의 본질을 에너지 절감이란 물리·경제적측면이 아닌, 인간 생활의 기본적 안식처이고 인간 존재의 본질적 근거지이며 인간 활동을 창조하는 공간이란 인문·철학적으로 성찰했으면 하는 바람이다. 바로 패시브하우스가 진정으로 추구하는 거주자의 쾌적성과 건강성을 증진하는 가운데 아울러 에너지까지 절감하려는 목적에 부합하기 때문이다.

|

독일 패시브하우스 지원 정책

독일 정부에서 패시브하우스 제도를 도입한 기본 목적은 건축물의 에너지 소비량을줄이는 데 있다. 에너지 보존 정책인'EnEV 2007'을 기준으로 움직이다가 2008년6월 18일 EnEV 2007 변경을 연방 상원의회에 신청해 2009년 3월 6일 일부 변경동의를 받았다. 2009년 10월 1일부터 시행한'EnEV 2009'로, 그 목적은 건축용 난

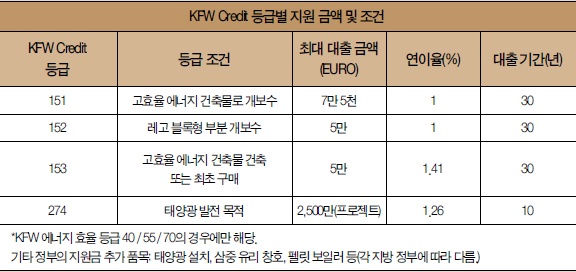

독일 패시브하우스 인증은 패시브하우스협회가 아닌 정부 내 에너지 관련 행정 기관(dena; Deutsche Energie Agentur) 산하 10여 개 조직에서 한다. 이들이 독일 정부를 대표해 건축물을 신축, 재축, 개보수, 매매 등을 할 때 해당 건축물의 에너지 절약 등급을 판단해 인증서를 발급한다. 인증서는 연방 하원의회에서 승인 지정한 KFW라는 은행에서 독일 정부가 주관하는 에너지 관련 지원금을 받는 근거 자료이다. 지원금 실행 은행인 KFW에서 신축, 재축, 구입 등에 필요한 자금을 지원받으려면 dena 산하조직의 인증 상담사와 해당 건축물에 대해 상담해야 한다. 상담사는 건축물을 현장 조사해 인증에 필요한 서류를 만들어 KFW에 제출하고, KFW는 그 서류를 검토한 후 지원금을 준다. 신축, 재축, 개보수, 기존 주택 매매 등에 따라 KFW Credit 등급은 달라진다. 기존 주택을 구입할 경우 약 7만 5,000유로를 지원한다. 우리나라 KS처럼 독일도 DIN(Deutsche Industric Normen)이란 공업 규격이 있다. 이 규격으로 건축물의 에너지 효율 등급을 규정한다. 일례로 KFW Effizienzhaus 100은 일종의 에너지를 절감할 때 드는 추가비에 관한 것이다. 이 규정에따른 독일 패시브하우스 등급은 KFWEffizienzhaus40이다. 독일에서 많이 하는 개보수의 경우 KFW Effizienzhaus 100∼55등급 사이며, 여기에 드는 추가비는 7만 5천 유로이다. 등급에 맞춰 단열, 창호, 기밀 등을 모두 검토한 후 작성한 디자인에 따라 개보수할 때드는 최소 필요비이다. DIN 규격엔 단열 효과를 측정하는 척도인 각각의 UValue가있다. 대개 건축주는 자신의 주택의 현재 UValue가 얼마인지 알기 어렵다. 에너지 컨설턴트를 불러 각 부위의 U-Value를 측정한 데이터들을 문서로 만들어 보관하는 이유다. 문서를 분실하면 인증을 받았더라도 무효가 될 수 있다. 기본 U-Value에 맞으면 KFW Effizienzhaus 100에 해당하는 일반적인 건축물이다. 이를 근거로 더 투자해 에너지 등급을 높일지를 결정한다.

|