이웅재 고가李雄宰古家(시도민속자료 제12호, 전북 임실군 오수면 둔덕리 456-1)는 전주 이씨가 모여 사는 마을 중심에 위치한 종가로 처음 입향한 이담손이 지은 집이다. 둔덕동 마을은 전체가 완만한 경사지를 이루고 고가는 그곳에서도 종가답게 산 쪽으로 물려 지어져 마을 아래 길에서 보면 당당한 모습이다.

임실군 오수면 둔덕리는 전형적인 집성촌이다. 지금은 많은 사람이 도시로 떠나 예전과 같은 번성한 모습을 보이지는 않지만 예전에는 전주 이씨, 삭령 최씨, 순천 김씨가 모여 살던 큰 마을이었다. 처음 이곳에 정착한 성씨는 진주 하씨였는데 이후 삭령 최씨가 입향하면서 마을이 커지자 방축골로 이사했고 그 후 1500년경 이담손이 입향하면서 전주 이씨가 가장 큰 성씨가 됐다고 한다.

19세기 말 호구조사를 보면 양반 14개 성씨 160가구가 살던 큰 마을이었으나 다 떠나고 현재는 전주 이씨, 순천 김씨, 삭령 최씨만이 남아 마을의 명맥을 잇고 있다. 지역별 성씨구성을 보면 마을중심에 전주 이씨, 안쪽에 삭령 최씨, 동쪽 언덕 위에 순천 김씨 집성촌을 이룬다.

지세에 따라 자유롭게 건축을 배치하다

이웅재 고가는 전주 이씨가 모여 사는 마을 중심에 자리 잡은 종가로 이 마을에 처음 입향한 이담손이 지은 집이다. 이담손은 태종 둘째 아들인 효녕대군 증손으로 처가인 순천 김씨 세거지에 정착했다. 조선 후기 결혼제도가 바뀌어 처가로 장가가는 것이 없어졌지만 이 당시만 해도 처가에 들어가 사는 것이 일반적이었다.

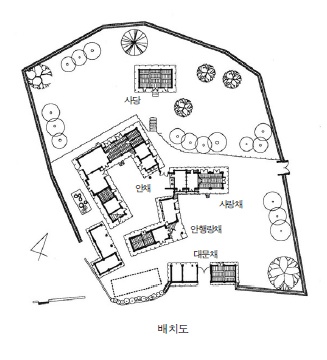

둔덕동 마을은 전체가 완만한 경사지를 이루고 이웅재 고가는 이곳에서도 종가답게 산 쪽으로 물려 있어 마을 아래 길에서 보면 당당한 모습이다. 집 배치와 구조는 다른 곳에서 볼 수 없는 독특함이 있다. 우선 안채, 사랑채, 안행랑채가 단정하지 않고 자유롭게 배치됐다. 또한 중문이 앞이 아닌 건물 뒤편에 놓였다.

먼저 건물 배치를 보자. 안채는 남동쪽을 바라보고 사랑채와 대문채는 남남동쪽을 향한다. 그리고 안행랑채를 사랑채보다 약간 동쪽으로 돌려 앉혔다. 일반적으로 대지 경계선에 잇대어 안채, 사랑채, 대문채 등을 연결해 하나의 건물로 만드는 경우가 많으나 이웅재 고가는 어찌보면 질서 없는 모습이다. 집을 돌아보다 보면 방향감각이 흐트러지곤 하는데 이는 지형 때문이다.

뒷산 지세가 안채까지는 동남쪽으로 흐르다 대문에 와서 남남동쪽으로 방향을 튼다. 이에 맞춰 실 배치를 잡다 보니 대문과 사랑채(남남동쪽), 안채(동남쪽)가 다른 방향을 보고 놓인 것이다. 안채와 사랑채 배치가 틀어지자 안행랑채 위치도 어긋나 버렸다. 안행랑채를 안채에 맞출경우 사랑채를 가리는 문제가 발생하고 사랑채에 맞출 경우 안채 날개와 맞닿는다. 그래서 안행랑채는 일반적 형태인 직각이 아닌 둔각을 이루는 건물이 되고 말았다.

안채와 접하는 중문은 사랑채 뒤쪽(안채와 사랑채 중간)에 위치한다. 너무도 외진 데 있어 얼핏 중문이라는 생각이 들지 않을 정도다. 그러나 사랑채 옆 일각문이 이 문이 중문임을 증명한다. 마을 전체 배치를 보면 중문 활용도가 높았음을 알 수 있다. 일각문이 마을을 향해 나 있기 때문이다. 집을 처음 찾는 손님은 큰길로 난 정문인 솟을대문으로 출입하겠지만 인근에 거주하는 사람이라면 마을에서 드나들기 편한 일각문으로 출입했을 것이다. 따라서 안채로 들어가려는 사람들 대부분은 일각문으로 들어와 중문을 통했을 것으로 보인다.

높게 솟아 웅장한 안채

안채는 한쪽이 더 길게 뻗은 ㅠ자 형이다. 대가大家안채는 오량집이나 이곳은 삼량집이다. 지붕도 팔작지붕이 아닌 단출한 맞배지붕이다. 이렇게 될 수밖에 없는 것은 홑집이기 때문이다. 홑집은 이 집이 지어진때가 오래됐다는 증거이기도 하다. 남부지방 집은 홑집에서 전퇴집, 전후퇴집으로 발전했다.

따라서 이 집이 아직 홑집을 유지한다는 것은 앞서 언급한 입향조가 이 집을 지었다는 것을 말해준다. 또 안채 기둥에 자귀로 다듬은 흔적으로도 집 역사가 오래됐다는 것을 알 수 있다. 그간 많은 중수가 있었지만 기둥만큼은 예전 것을 그대로 사용했다고 한다.

안채 몸채가 날개채보다 훨씬 높다. 대지 경사로 안채 대청 바닥이 날개채 바닥보다 한 자 정도 높고 집 또한 일반 집보다 높게 지었기에 더욱 우뚝 솟아 보인다. 이렇게 높게 올린 것은 다락을 활용하기 위함이다. 방 위쪽에 다락을 드렸는데 출입을 위해 대청쪽에 문을 달아 놓았다.

사랑채와 연결되는 중문은 직각으로 교차되지 않아 구조가 매우 복잡하다. 몸채 날개에는 비가 아궁이에 들이치는 것을 막고자 한 칸 규모 거적지붕을 달았고 사랑채 쪽은 안채 방향으로 한 칸을 내어 맞배지붕으로 처리했다. 이 맞배지붕을 거적지붕 위로 올라타게 했는데 이는 빗물이 안채로 떨어지지 않도록 하기 위함이다. 그러나 구조가 복잡하다보니 이렇게 여러 장치를 해 놓았음에도 제대로 빗물을 처리할 수 없었다. 결국 지금은 가설 지붕을 만들어 빗물을 처리하고 있다.

비를 막고자 지붕을 길게 뺀 사랑채

사랑채는 솟을대문과 바로 마주 보이는 곳에 위치한다. 높은 축대 위에 놓여 자못 당당해 보이는 사랑채 역시 홑집으로 삼량집에 맞배지붕이다. 1864년(고종 원년)에 건립된 사랑채는 모두 4칸으로 좌측 두 칸은 방이고 우측 두 칸은 대청이다. 한 칸 규모 사랑방이 협소했던지 뒤로 반의반 칸을 늘려 확장했다. 대청 뒤로는 판장문을 달아 막고 앞은 개방했다. 그러나 아직 천장에 문을 들어 열 때 거는 걸쇠가 있는 것을 보면 예전에는 들어열개문이 있었던 것으로 보인다. 그리고 대부분 민도리집 보아지는 단순하게 만드는데 이곳 사랑채 보아지는 초각으로 멋을 낸 것이 특징이다.

사랑채와 안채에서 눈여겨볼 곳은 지붕이다. 팔작지붕은 건물 사방으로 처마가 있어 비를 막을 수 있으나 맞배지붕은 지붕 길이가 짧을 경우 비가 들이쳐 벽을 손상하고 마루를 적신다. 창고나 헛간으로 쓰는 건물은 맞배지붕이 큰 문제가 되지 않지만 이곳은 바로 대청이기에 얘기가 다르다. 그래서 지붕을 길게 뺐다. 이를 위해서는 굵은 도리를 써야 하는데 당시는 목재가 부족했던 조선 후기여서 가는 부재를 사용할 수밖에 없었다. 이런 문제를 해결하기 위해 다른 곳에서는 보기 힘든 까치발을 사용한 것이다. 같은 맞배지붕인 사당에는 같은 이유로 지붕을 길게 빼지 못해 방풍널을 댔다.

1870년(고종 7년) 이문주가 내려준 효자정려가 있는 것으로 보아 솟을 대문은 이때 지어진 것으로 추측된다. 그런데 이 솟을대문의 구조가 매우 특이하다. 맞배지붕임에도 내부에서 보이는 천장은 위로 굽은 도리를 중심으로 부재를 부챗살 모양으로 배치해 오목거울과 비슷한 궁륭구조가 됐다.

궁륭구조 위에 맞배지붕을 구성할 구조를 만들고 그 위에 서까래를 건 특이한 형태다. 또 홑처마임에도 서까래가 부연처럼 사각형이다. 근처 장수 정상윤 가옥 중문에서도 이와 유사한 모습을 발견한 수 있는데 이곳 솟을대문을 만든 목수가 정상윤 가옥을 지은 것이 아닌가 한다.

*

둔덕리는 최근 현대식 집들이 들어서면서 어느 정도 변형이 있기는 했지만 아직 옛 모습이 많이 남은 보존이 잘 된 마을이다. 시간이 허락한다면 전체를 천천히 돌아보며 옛사람들의 사는 방식을 음미해 보는 것도 좋으리라 생각한다.

글 최성호 사진 홍정기 기자